生成AIの登場により、クリエイティブの世界は大きな岐路に立たされています。

「AIは著作権侵害の温床だ」と批判する声、「AIは誰でもクリエイターになれる魔法の杖だ」と期待する声。両者の議論は白熱するばかりです。

特に、長年技術を磨いてきたクリエイターにとって、「自分の仕事が奪われるのではないか」「努力が無価値になるのではないか」という深刻な不安は、決して無視されるべきではありません。その感情も踏まえつつ、この記事では生成AIをめぐる使用者と批判者、双方の根底にある「勘違い」を解きほぐし、これからの時代に本当に重要となる「オリジナリティ」という本質について掘り下げていきます。

勘違い①:学習データは「盗作」の元凶である

生成AIに対する最も根強い批判の一つが、「インターネット上の画像を無断で学習しているのは問題だ」というものです。しかし、これには法的な解釈と技術的な側面から大きな誤解があります。

- 法律的には「学習」は問題ない

現在の日本の著作権法では、AIが学習のために情報を収集・解析することは、原則として著作権侵害にはあたらないとされています。AIはデータを丸暗記しているのではなく、そこから特徴やパターンを抽出し、新しいものを生み出すための「計算式(モデル)」を構築しているに過ぎません。 - 「人間」も同じことをしている

そもそも、人間も同じプロセスで創造性を育んでいます。漫画家は先人の作品を研究し、音楽家はクラシックからポップスまで聴き込みます。私たちは膨大なインプット(学習)を通じて、自分なりのアウトプット(作品)を生み出しているのです。AIの学習も、この人間の創造プロセスと本質的に似ています。 - 学習データだけが問題ではない

最も大きな勘違いは、「ドラゴンボールを学習させなければ、ドラゴンボール風の絵は描けない」と考えてしまうことです。実際には、特定の作品を一切学習させていなくても、「鳥山明風のタッチ」「バトル漫画の構図」といった概念や指示を与えるだけで、ドラゴンボールに似た画像を生成することは可能です。つまり、学習データの中身を問題にし続けても、根本的な解決にはならないのです。

大事なのは「模倣」ではなく「オリジナリティ」

では、何が重要なのでしょうか?

それは「オリジナリティ」です。

オリジナリティとは、単に「他と違う」ことではありません。それは、作者自身の思想、哲学、経験に裏打ちされた独自の視点や世界観のことです。何に影響を受け、それをどう解釈し、最終的に何を伝えたいのか。その一貫した「作家性」こそが、オリジナリティの核となります。

例えば、大人気漫画『ONE PIECE』は、『ドラゴンボール』や『ジョジョの奇妙な冒険』、さらには実在の俳優(松田優作、菅原文太、田中邦衛など)から多大な影響を受けています。しかし、それを「パクリだ」と批判する人はいません。なぜなら、それらの影響を血肉としながらも、作者独自の強烈なオリジナリティで作品を昇華させているからです。

勘違い②:批判する側の論点のズレ

生成AIを批判している方々の多くは、その論点を少しずらしてしまっています。

「生成AIを使うこと自体が悪だ」と批判するのではなく、「この生成物は、〇〇という既存作品に酷似しており、権利を侵害している」と具体的に指摘すべきなのです。

既存の作品との類似性が著作権侵害にあたるかどうかは、生成AIが登場するずっと以前から存在する法的問題です。問題なのはAIという「道具」ではなく、その道具を使って生み出された「結果物」が誰かの権利を侵害しているかどうか。これは、現行の法律の枠組みで十分に議論し、裁くことができる問題です。

勘違い③:使う側の甘えと怠慢

一方で、生成AIを使っている側にも大きな勘違いがあります。それは、「AIが出力したものをそのまま自分の作品だと思い込むこと」です。

多くの生成AIユーザーは、プロンプトを少し入力して出てきた画像を、何の工夫もなくそのまま公開しています。

だから、一目で「ああ、AIで作ったな」と分かってしまう方がほとんどです。

「AIっぽさ」が丸わかりということは、そこにあなた自身のオリジナリティが存在しない証拠であり、クリエイティブとは到底言えません。

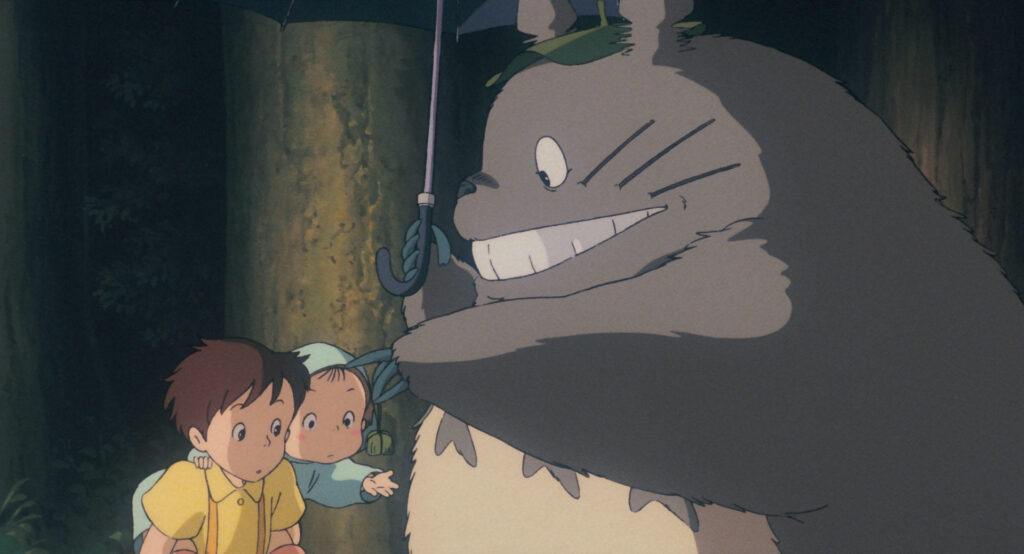

アニメ監督の宮崎駿氏を例に考えてみましょう。彼の作品は、彼一人の手で描かれているわけではありません。多くの優秀なスタッフが関わっています。しかし、誰も「あれはスタッフが描いた絵だ」とは言いません。なぜなら、キャラクターの表情から背景の細部に至るまで、すべてに宮崎監督自身の厳しいチェックの目と哲学が入り、圧倒的な「宮崎駿作品」としてのオリジナリティが付与されているからです。

生成AIは、あくまであなたの「アシスタント」や「有能なスタッフ」です。最終的な作品の責任を持ち、魂を吹き込む「監督」は、あなた自身でなければなりません。

AI時代にオリジナリティを付与する方法

では、どうすればAI生成物にオリジナリティを付与できるのでしょうか?

答えはシンプルで、「最初と最後に、必ず自分の手を加える」ことです。

- 最初(指示):他と差別化する

誰でも思いつくような単純な指示(プロンプト)ではなく、あなた自身の経験や思想、美学に基づいた、ユニークで具体的な指示を出しましょう。これが作品の「設計図」になります。 - 最後(仕上げ):自分の手で完成させる

AIが生成したものは、あくまで「素材」です。そこから、構図を調整したり、キャラクターの表情に加筆したりと、必ず自分の手作業によるレタッチや加工を加えましょう。

これは文章でも同じ考えです。

このひと手間が、作品にあなたの魂を宿らせます。

具体的には、以下のようなプロセスが考えられます。

- コンセプトの深化: 自分の体験や伝えたいメッセージを元に、独自の指示を作り込む。

- 構成の再構築: 複数の生成画像を組み合わせて一つの作品にしたり、大胆なトリミングで意図した構図を作り出す。

- 手作業による加筆修正: 生成されたキャラクターの表情に魂を入れたり、手描きでしか出せないタッチや小物を加えたりする。

- 色彩の統一: 自分の作風に合わせた独自のカラーパレットで、全体の色調を調整する。

まとめ

生成AIは、悪でも善でもありません。それはただの強力な「道具」です。その価値は、使う人間の創造性、すなわちオリジナリティにすべてかかっています。

批判する側は、道具そのものではなく、著作権侵害という本質的な問題に目を向けるべきです。そして、使う側は、AIに頼り切るのではなく、AIを使いこなして自らのオリジナリティを表現する「監督」になる必要があります。

テクノロジーの進化に惑わされることなく、創造の本質に立ち返ること。それが、AI時代を生きる私たちにとって最も大切な姿勢なのかもしれません。